鋸山 巻末付録;保田水仙郷 (千葉県鋸南町)

鋸山は、正確には富津市と鋸南町にまたがる標高329mの小山です。

かつて房州の採石場として石が切り出され、岩肌が'のこぎり'のようにギザギザに切り立ったところからその名が付けられました。

今回は鋸南町側にある、関東最古の日本寺境内を歩きました。

自分の干支である亥年の初詣を兼ね、その数日前新妻になった猫姉を連れ、(予備)新婚旅行に近場、千葉県南方面旅行に正月3日から来ました。

日本寺は、実に15年ぶりです。

今回、その年齢差がほとほと身に沁みました。先ずは御覧あれ。

鋸山から見下ろす山並みの一角に、鋸南町保田(ほた)地区があります。

ここは知る人ぞ知る、日本3大水仙郷の一つ。

保田地区のなかでも、をくずれ水仙郷は特に有名です。

約6キロの水仙ロードが続きます。

通常、千葉県南部に遊びに行くとすると、銚子、九十九里、鴨川方面の外房に行きます。

その方が混む道もありませんし、目指さすのは海を絡めたスポットですから。

ですので、学校の遠足でもなければあまり来ることのない方面。

それだけにいい思い出ができました。

へ行く

目指すは、ここにおわす大仏様です。

そのためには、一度頂上を目指すのが自分流。

頂上を目指す手段は4つ

・一般道で行く

・有料道路で入り口前まで乗りつける

・ロープーウェーを使う

・足で登る!

いつも横着して有料道路を使っています。

もちろん今回もそうしました。

どのルートもそれぞれ魅力が満載ですので、ご自分で選択してみてください。

有料道路の中腹から見上げた山頂。

標高はそれほどではありませんが、房州の独特の地形のせいか、倍くらいの高さに見えます。

稜線のギザギザが、何となくのこぎりに見えますね。

千葉もここまで来ると、山にもソテツややしの木が生えています。同じ県に住んでるのかと不思議になります。

頂上駐車場です。

有料道路は1000円、駐車場は無料です。

結構狭めの道を5〜6分の行程です。

大仏に直行したい方には、途中にある大仏口駐車場で止めるのがよいでしょう。

奥の白い建物がロープーウェーの山頂駅。

乗ったことはありませんが、晴れていればかなり都心近くまで見られるでしょう。

資料によれば往復900円だそうです。

駅内に、石切資料館もあります。

ロープーウェーから来るお客さんと合流するような形で、入り口へ。

こちらは西口管理棟という名称です。拝観料は一人600円です。しっかりルートを確認しましょう。

行ったことのない方は、ぜひ経験してみてください!

この日本寺、シャレにならないほど足腰を鍛えさせられます。

ですので、今回は全てを歩きつくしておりません。主要箇所のダイジェストでお贈りいたします。

一見楽そうな道なのですが‥

入り口より最初に目指す、百尺観音に至る道筋。

途中から急に両側が切り立った崖になります。

これが石切り場の跡ですね。

しかしその高さに感心させられます。

思わず何度も振り返ってしまうことから、'見返り峠'と呼ばれているそうです。

ここはどんな石が産出していたのだろうと思っていましたが、調べてみると、凝灰岩(ぎょうかいがん)でできていることがわかりました。

これは火山灰の堆積物が主な原料ですが、有名なライト設計の旧帝国ホテルもこれで造られていたのですよ。

宇都宮の大谷石がその代表です。

軽くて、柔らかく、加工も持ち運びも他の石よりずっと楽でした。

昔は、帝国ホテルでなくとも、よくこれで造られた塀や石蔵がありました。

産出量が減ったのに合わせ、火に強くとも水に弱く風化しやすいことも原因で今はほとんど使われていません。

観音様が見える直前、頭上はるか上に不可解な出っ張りが出現。

あれぞ次に目指す鋸山名物、瑠璃光展望台、通称’地獄のぞき’です!

そそり立つ断崖の一部に彫り上げられた’百尺観音’です。

まさに百尺(30.3m)あります。でかいです!

昭和41年、約6年の歳月を費やし完成しました。

世界戦争戦死病没殉難者供養と、東京湾周辺の陸海空の交通事故犠牲者供養のために造られました。

交通安全の守り本尊でもあります。

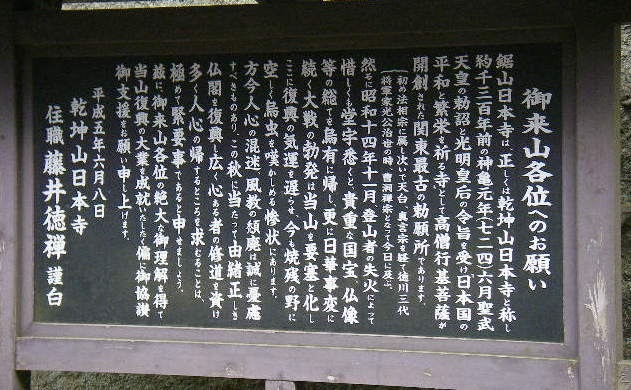

ちょうど観音様のそばに、日本寺の説明看板がありましたので、一読ください。

百尺観音を後に、先ほど頭上に見えた’地獄のぞき’の展望台を目指します。

永遠登り階段が続くので、自然と皆さんペースダウン。

さらに一休み。

途中、山並みの上に、’十州一覧台という展望台が見えます。

通常は西管理所から入った場合、最初に目指す場所。

十州とは関東全域を意味しており、晴れていればかなりのパノラマが期待できるでしょう。

その代わり、覚悟して階段を登ってくださいね。

いよいよせり出した崖の上へ。

狭い上に足場も悪く、手すりにつかまらないと移動は至難です。

登っても、怖くて先端まで行けない人もいるそうです。

なるほど、切り立った断崖がのこぎりです。百尺観音前の人々も米粒ほど。

ここには、地獄のぞき以外にも景観を楽しめる展望位置があります。

今回は、雲が多かったので遠くまで見渡せませんでしたが、ここから館山方面へ視界が開けます。

十州一覧台と合わせて登ることで、視界360度体験ができるでしょう。

この人について行くので良いのだろうか?

ちょっと後悔中。

ここからは、地獄の下り階段。名物2639段の御影石の参道に入りました。

下るってこんなにしんどいのかと思います。猫姉も無言に‥。

しかも下ると言うことは、駐車場まで登るの!?

目指す大仏様までの途中には、江戸時代に名工と、その弟子達によってつくられた東海千五百羅漢、百体観音など、見所が多数あります。

それだけの数があるところは、世界的にも例がないそうです。つまり世界一!なのです。

しかも同じ顔は存在しないとのこと。さらに驚くのは、安置されている洞窟の奇抜さです。一見の価値あり!

一月でしたが、紅葉は美しく、過ぎ行く通天閣は荘厳な陰影を作り出し、今年の運勢を象徴するのもでした。

きっと、いい年になりますよ、と自己満足。

そして、ついにお目見えです。

正式名称’薬師瑠璃光如来’。日本一の大仏様です。

高さ31.05mでダントツの大きさ。

奈良の大仏様でも18mです。

元は江戸時代に作られましたが、風化がひどくなり、昭和41年に4年の歳月をかけ、復元されました。間近で見ると迫力があります。

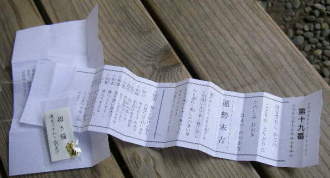

今年初のおみくじは、’末吉’と出ました。

でも、総じていいことが書いてあり、満足満足。

ホント、書いてある通りになるとよいな。

しかもお供は招き猫。うーん、どちらの猫が福を呼ぶでしょう?

どちらもよろしくね!

ちなみに猫姉、負けじと引きましたが、何が出たでしょう?

もちろん、大吉!です。

今年も籤運強いなー。やるね!

最後はお願い地蔵に、お願い後事を書いた小地蔵を安置して初詣終了です。

また車まで登りが待ってるよ!

ガンバルゾーオォぉぅ‥

途中に紹介した看板にあったように、この由緒ある古刹’日本寺’は、登山者の火の不始末で火災により本堂を失いました。

現在も仮法堂があるだけです。日本と名がつくほどのお寺にもかかわらずです。

これだけ見ごたえのあるお寺は、関東にそうはありません。

それだけに惨事の悲惨さを遺憾に感じ、すばらしいものを見たことと同時に、自分達のマナーを振り返らされる所でもあります。

小さいお子さん連れでは大変な所ですが、大仏様を見に行くだけならそうでもありませんし、観光名所の少ない千葉県では、ぜひ行かれるとよい場所です。

のどかな田舎道沿いに、無造作に数千万球と言われる水仙が植えられています。

何せ途方もなく広く、散漫ですので、全て紹介するのは不可能です。

今回は、一角にある親水公園沿いを散策してみました。

地図の緑色部分が、水仙の植えられている地区なのですが、この区分単に公園の敷地だけで考えられています。

実際にはここに至る道沿い全てが水仙!

民家の軒先も、畑の間も全てが水仙!

これほど徹底して一つの花だけ植えた地域に来たのは初めてです。

町おこしにかける情熱なのでしょうか?

水仙と言えば、ギリシャ神話ナルキッソスを想像しますね。

確かに水仙美しいですよ。

駐車場に降り立った途端、土手は全て水仙。

言葉もありません。というかいりません。

しばし水仙をお楽しみください。

遠い丘も、幹線道路の道沿いも緑色のグランドカバーは言わずと知れた水仙一種類。

突然水仙の中から現れたわんが、こちらに恐る恐る近づいてきました。

呼び寄せる猫姉。

「これ、わんわ〜わ〜んに載せてあげてね」

はいはい。奥様の動物好きには勝てません。

この後もう一匹犠牲犬が現れるのですが、こちらは水仙水仙。

向こう岸に見える木のない所は水仙です。

1月下旬になれば、もっと花盛りになるでしょう。

水仙まつりもあるそうですよ。